宗教食対応について

2021/7/20

「グローバル」という言葉も耳慣れてきましたが、園も同様ですね。宗教食の配慮が必要な園児が、増えてきているのではないでしょうか。

日本は島国ですので、地理的にも歴史的にも多宗教国家ではありません。そして日本人の多くは仏教徒ですので、宗教による食材の制約があまり根付いていません。また、僧侶であっても「精進料理」だけに制限しているわけでもないようです。

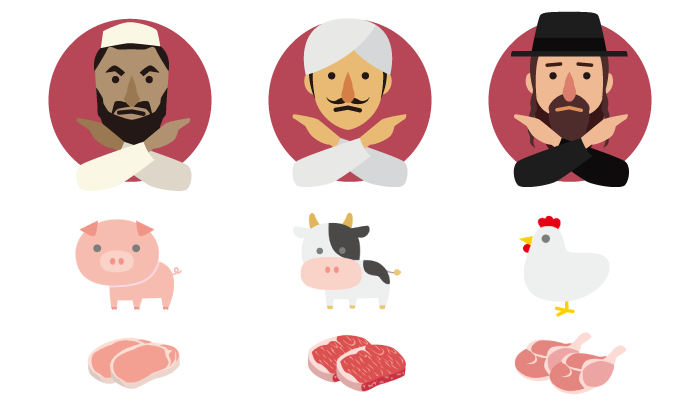

しかし、イスラム教・ヒンドゥー教・ユダヤ教等の宗教や宗派によっては、厳しい食事制約が設けられています。

下記の一覧にしたものは、代表的な食習慣です。

| 食品 | ①イスラム教 | ②ヒンドゥー教 | ③ユダヤ教 |

| 肉類 | 豚肉× 調理器具も別使用 ラード・ゼラチン×(※1) |

肉全般 特に牛肉× |

鳥類:特に猛禽類×(※2) 陸生動物:馬・鹿・うさぎは〇 |

|---|---|---|---|

| 魚介類 | ほとんど〇 | 禁止 | ヒレとうろこの両方ある種のみ〇 かに・うなぎは× |

| 卵 | 〇 | 禁止 | コーシャ(※3)の鳥類の卵のみ〇 |

| 乳製品 | 〇 | 禁止 | コーシャの動物の乳製品のみ〇 |

宗教食の深掘り

①:世界中に18億人のイスラム教徒がいます。冠婚葬祭や食事・礼拝の際の教え、決まり事、人々の生活全般に関わるさまざまな規範がありますが、その教えの解釈や実践方法は、宗派や国・地域、文化、個人によって異なるため、世界統一基準はありません。

イスラム法において合法なもの、許可されたものを「ハラール」、非合法なものを「ハラーム」といいます。食品だけではなく、化粧品などの日用品もハラーム(非合法)を含むものは使用できません。

※1:ラードは豚の脂、ゼラチンの主な原料は豚肉の皮です。

②:ヒンドゥー教徒約11億人のうち、10億人がインド人。インドは厳しいカースト制度が有名ですが、これもヒンドゥー教の教えです。

ヒンドゥー教では、牛は神様の乗り物として「神聖視」されています。 そのため牛肉を食べる事や殺す事は禁じられています。 また牛肉そのものだけでなく、出汁や脂肪が入っている加工品も避けます。ブイヨン、ゼラチン、肉エキス、バター、ラードなど、牛が少しでも入っている料理もNGです。

③:ユダヤ教は、ヘブライ(ユダヤ)人が信仰する民族宗教です。

ユダヤ教には食事規程(「カシュルート」と呼ばれる)が存在し、食べて良いもの(※3コーシャとういう)と食べてはいけないものが厳格に区別されています。

食べてよいものは、資格取得者により動物を苦しませずに屠殺し、その後、肉製品が屠殺場から出荷されるまで全工程をコーシャ検査員により厳しく管理されています。

さらに、お腹のなかで乳製品と肉料理が一緒になってはいけない”となっており、献立の中にそれらが一緒に存在すること、同じ調理器具で調理すること、乳製品を食べた後の数時間以内に肉料理を食べること(肉料理を食べた後の乳製品も同様)も忌避されます 。

※2:猛禽類(もうきんるい)とは、鉤状の鋭い嘴と鉤爪を持ち、小動物や他の鳥を捕食する鳥(ワシ・タカ・フクロウ等)

ここに記載した内容は極々一部で、宗教・宗派により、多くの制限や規制があります。

宗教食対応の必要な園児が入園を希望する時は、園として対応できるか否かを判断するために、正確な知識・情報収集をし、「入園前の保護者との十分な面談」と「自治体への確認」が必要です。

そのほか、ヴィ-ガン・ベジタリアンなどの食事制限をしている場合もあります。宗教食ではありませんが、宗教食と同様に対応しなければならない時代が到来しているのかもしれません。

【参考】

■しずおかコーシャによるおもてなしガイド(pref.shizuoka.jp)

■日本産農林水産物・食品輸出に向けた コーシャ調査報告書(jetro.go.jp)