園で使用する食器

2020/10/30

毎日の給食で食器を使用していますが、子どもたちの食器は適正な大きさや形になっているでしょうか?

| 【ごはん茶碗・汁椀】 | |

|---|---|

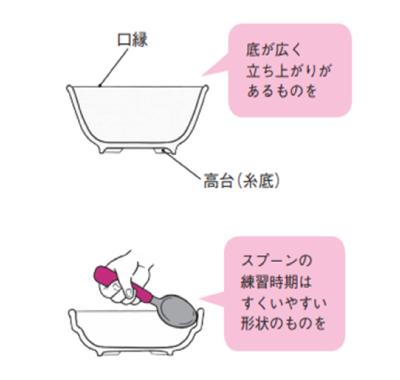

| 茶碗は、8分目までに入りきる大きさがよいと言われています。汁碗は、小さいとこぼす量が多くなることもあります。 乳児においては、汁椀は安定が必須です。ある程度量の入る糸底の直径が広いものを選ぶと良いでしょう。 ただ、口をつけて飲む時に直径が大きすぎると口の脇から汁がこぼれてしまうこともあるので気をつけましょう。 |

|

| 【うどん・ラーメン】 | |

|---|---|

| うどんなど麺類を茶碗でそのまま食べている園もあるようです。 しかし、麺は量があり、さらに具とスープを入れるため、容量は大きめを選ぶことをお勧めします。 幼児用は500cc入る丼ぶりであると、年度末に食べる量が増えても対応できる大きさです。 |

|

| 【主菜・副菜皿】 | |

|---|---|

| おかず皿を選ぶポイントは、お皿のふちが立ち上がり、スプーンでふちに寄せた時に食べものがスプーンに乗りやすいお皿がお勧めです。 自食を促すことにもつながります。 主菜と副菜をそれぞれ別皿に盛り付ける方法や、プレートのような仕切り皿で一緒に盛り付ける方法などさまざまですが、料理ごとにお皿を分けて盛り付けることは・味が混ざることが少なく美味しく食べられる・和食文化の1汁三菜といったマナーを身につける・お皿を手に取って食べられるなどのメリットがあります。 |

|

食器の選び方ひとつで子どもの食べたい心に寄り添うことができます。「自分で」という気持ちを大切にするために【こぼれにくい】【すくいやすい】構造を選ぶことがポイントです。

子どもが給食を食べている様子を知る保育士さんの意見を聞くことも子どもに寄り添う上で重要です。また、子どもの食べる量に合わせ、乳児用と幼児用に分けることもひとつです。

そして、食器の素材も種類があります。昨今は重さもあり本物志向の強化磁器を使用している園も多くなりました。園の規模や園児の現状を踏まえて考えていきたいですね。

最後に、私が会津に旅行に行った時の話です。会津塗の食器を学校給食で使用している話を聞きました。地元のものづくりを知る大切な機会に給食が関わっていることを知りました。

子どもの「やる気」をどこまで引き出すのか?食器も食べる環境を整えるといった役割があります。改めてこの機会に目を向けていきたいですね。